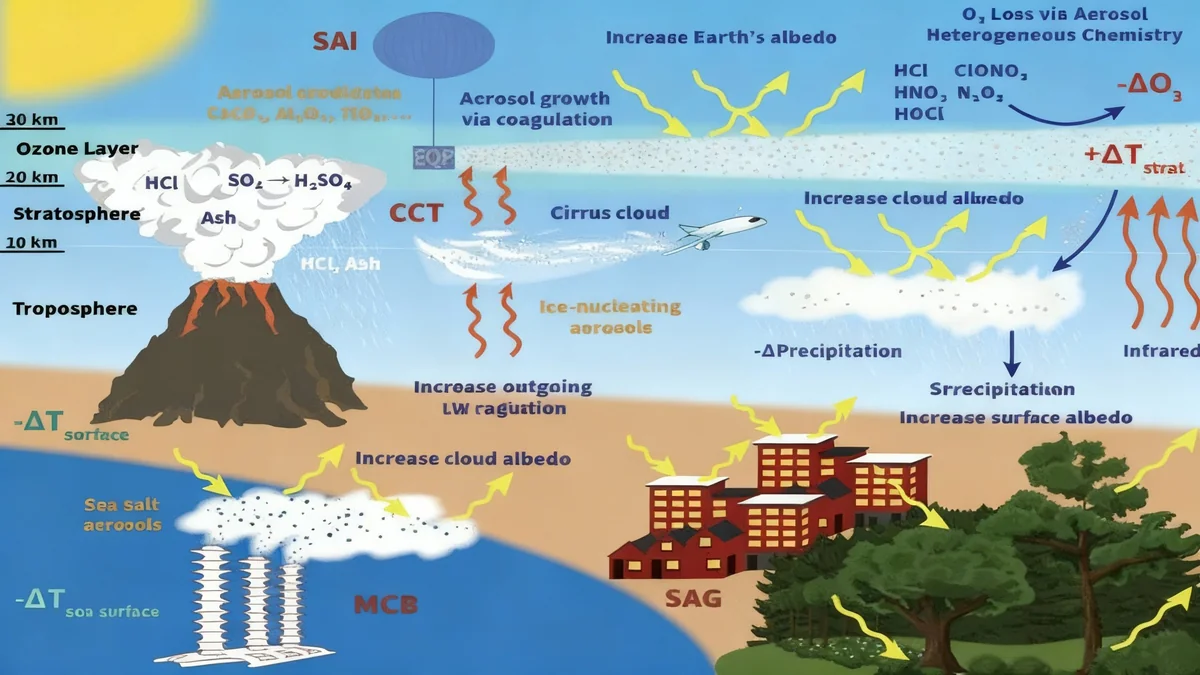

La géoingénierie solaire, autrefois considérée comme une idée marginale, est maintenant un sujet de discussion scientifique sérieux. L'injection d'aérosols stratosphériques (IAS), qui consiste à libérer des particules réfléchissant la lumière du soleil dans l'atmosphère, est étudiée comme moyen de compenser le réchauffement climatique. Cependant, de nouvelles recherches suggèrent que les contraintes du monde réel rendent cette approche plus risquée et incertaine que ne le montrent la plupart des modèles.

Points Clés

- L'injection d'aérosols stratosphériques (IAS) est une méthode de géoingénierie solaire pour refroidir la Terre.

- Les modèles sous-estiment la complexité et les risques de cette approche en raison de contraintes physiques et logistiques.

- La latitude, le moment de l'injection et le type de particules affectent considérablement les résultats.

- Les alternatives aux sulfates, comme les minéraux, présentent des défis de disponibilité et de dispersion.

- Une coordination centralisée est improbable face aux réalités géopolitiques.

La théorie face à la réalité

Des centaines d'études ont modélisé l'efficacité potentielle de l'IAS. Ces simulations décrivent souvent des scénarios idéalisés, où des particules parfaites de taille précise sont injectées en quantités exactes et à des emplacements spécifiques. Or, la réalité est bien plus complexe. Selon V. Faye McNeill, chimiste de l'atmosphère à la Columbia Climate School, les prévisions actuelles sous-estiment l'étendue des incertitudes.

« Même les simulations d'IAS dans les modèles climatiques, bien que sophistiquées, sont nécessairement idéalisées. Les chercheurs modélisent des particules parfaites de taille parfaite. Et dans la simulation, ils en mettent exactement la quantité qu'ils veulent, là où ils les veulent. Mais quand vous commencez à considérer où nous en sommes réellement, par rapport à cette situation idéalisée, cela révèle beaucoup d'incertitude dans ces prédictions », explique McNeill.

Le saviez-vous ?

L'éruption du Mont Pinatubo en 1991 a réduit les températures mondiales de près d'un degré Celsius pendant plusieurs années, un phénomène souvent cité comme preuve de concept pour l'IAS.

Impacts inattendus des éruptions volcaniques

L'éruption du Pinatubo, bien que refroidissant la planète, a aussi eu des conséquences indésirables. Elle a perturbé le système de mousson indien, entraînant une baisse des précipitations en Asie du Sud. De plus, elle a provoqué un réchauffement de la stratosphère et une diminution de la couche d'ozone. Ces effets secondaires rappellent que même les interventions naturelles peuvent avoir des répercussions complexes.

Facteurs critiques de déploiement

La recherche souligne que les impacts de l'IAS dépendent fortement des nuances de son déploiement. L'altitude, la longitude et la période de l'année de l'injection sont des variables clés. Cependant, la latitude semble être le facteur le plus significatif.

Par exemple, une IAS concentrée dans les régions polaires pourrait perturber les systèmes de mousson tropicaux. Une injection dans les régions équatoriales pourrait affecter le courant-jet et les schémas de circulation atmosphérique qui transportent la chaleur vers les pôles. « Il ne s'agit pas seulement d'injecter cinq tétragrammes de soufre dans l'atmosphère. L'endroit et le moment où vous le faites comptent », précise McNeill.

Contexte Géopolitique

La variabilité des impacts suggère qu'une mise en œuvre de l'IAS devrait être centralisée et coordonnée. Cependant, les réalités géopolitiques actuelles rendent une telle coordination peu probable, augmentant les risques de déploiements fragmentés et potentiellement conflictuels.

Les défis des matériaux alternatifs

Jusqu'à présent, les études de modélisation se sont principalement concentrées sur l'utilisation de gaz riches en sulfates, similaires à ceux produits par les volcans. Cependant, l'utilisation de sulfates pour l'IAS présente des risques environnementaux, comme les pluies acides et la pollution des sols. Cela a conduit à la recherche d'ingrédients alternatifs pour les aérosols.

Des minéraux comme le carbonate de calcium, l'alumine alpha, le rutile et l'anatase de titane, le zircone cubique et le diamant ont été proposés. Mais ces alternatives posent de nouveaux défis. Miranda Hack, scientifique spécialiste des aérosols à l'Université de Columbia et auteure principale de l'étude, souligne que la disponibilité de ces matériaux est une contrainte majeure. « Beaucoup des matériaux proposés ne sont pas particulièrement abondants. »

« Les scientifiques ont discuté de l'utilisation de candidats aérosols sans trop considérer comment les limitations pratiques pourraient limiter votre capacité à injecter réellement des quantités massives d'entre eux chaque année. »

Coût et faisabilité des matériaux

Le diamant, bien qu'optiquement adapté, est trop rare. Le zircone cubique et le rutile de titane pourraient répondre à la demande, mais une augmentation de la demande entraînerait une flambée des prix. Seuls l'alumine alpha et le carbonate de calcium sont suffisamment abondants pour ne pas faire grimper les prix, mais leur dispersion à la taille de particule sub-micronique nécessaire pour l'IAS est un défi technique majeur. Ces minéraux ont tendance à s'agglomérer, rendant les agrégats moins efficaces pour réduire la lumière du soleil et leurs impacts climatiques encore moins compris.

Propriétés Optiques

Les agrégats de particules minérales ont des propriétés optiques moins efficaces que les sulfates. Cela signifie qu'ils seraient moins performants pour la réduction de la lumière solaire, remettant en question les bénéfices climatiques attendus.

Incertitudes et risques

Toutes ces considérations pratiques, qu'il s'agisse des stratégies de déploiement, de la gouvernance, de la disponibilité des matériaux ou de leurs propriétés, rendent l'IAS encore plus incertaine. Ces incertitudes doivent être prises en compte lors de l'évaluation de cette technologie.

Gernot Wagner, économiste du climat à la Columbia Business School, estime que « tout est question de compromis de risques lorsque l'on considère la géoingénierie solaire ». Il ajoute que, compte tenu des réalités complexes de l'IAS, « cela ne se produira pas comme 99 % de ces articles le modélisent ».

La recherche met en lumière l'importance de reconnaître les limites pratiques de l'IAS. Bien que prometteuse en théorie, sa mise en œuvre dans le monde réel est semée d'embûches techniques, économiques et géopolitiques qui pourraient compromettre son efficacité et introduire de nouveaux risques imprévus.